共找到 3 项 “英语课代表” 相关结果

- 全部分类

- 全部

- 文学

- 历史

- 哲学/宗教

- 法律

- 政治/社会

- 医学

- 教育/心理学

- 艺术/传媒

- 研究生考试

- 资格认证考试

- 公开课

- 语言

- 经济金融

- 管理学

- IT/计算机

- 自然科学

- 工学/工程

- 体育

- 行业资料

- 音乐

- 汽车机械制造

- 文档模板

- 创业

- 农学

- 生活

- 数据库教程

- 民族

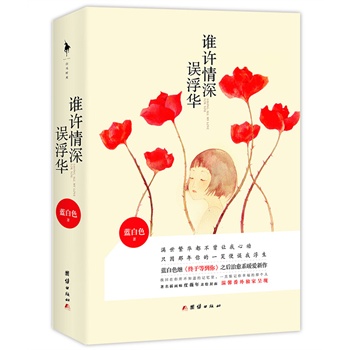

作者: 蓝白色 著

出版社:团结出版社 2014-11-1

简介: I always miss you(我总是逃避你) So I miss you(所以我错过你) So I miss you (终于我失去你) So I miss you so much now(以至于此刻,我如此想念你) 爱是一种遇见,却从来无法预见。 经年别离,对视的刹那,时钟觉得自己简直摊上了天底下最好的事,而所谓最好的事,也不过四个字:他遇见她。 他放轻脚步,小心靠近,“课代表,不记得我了?” 任司徒却早已忘记这个曾经与她多次擦身而过的“路人甲”。 她依旧美丽,骄傲,却成为了自己心灵的囚徒,画地为牢。 直到他如同一个劫狱者,以爱为刃,将她的桎梏全部击碎。 她才终于明白,原来自己也可以奋不顾身去爱一个人。 在这个世界上总有一个人在等着你,即使迟到许多年,只要他来了,就好…… 人物素描: 她是麻辣的心理医生,却在爱里不能自医,当局者迷。 任司徒 当我以为自己不被爱的时候,却在被遗忘的地方,发现你一直在惦记我的幸福。 在这些年中,我一直小心收藏好一个秘密,用乐观开朗作为假面具。 在这些年中,我成为了最优秀的心理医生,治愈了千万受伤的心灵,却始终无法自医。 在这些年中,我一直渴望一个男人能将我收藏好,妥善安放,细心保存,免我惊,免我苦,免我四下流离,免我无枝可依。 也许一个女人,这辈子总会为一个男人不顾一切一次,我只是从没想过,这个男人会是你。 你一直说,你多年的努力只怪我过分美丽。 现在我想告诉你:我愿意牵你的手,从心动,到古稀。 他是闷骚的高冷男神,却多年执着,只为再次与她相遇。 时钟 爱是一种遇见,却无法预见。 在那些年里,我们的每次偶然相遇,几乎都是我计算好的。 在那些年里,你是脾气最差的英语课代表,外号:大耳朵徒徒。 在那些年里,因为那部《乱世佳人》,你最爱克拉克盖博,觉得男人留小胡子特别性感。 也许你从来不曾在意我与你擦身而过的那一瞬间, 但我想告诉你:毕业典礼那晚,蒙住你眼睛吻你的那个人,是我。 我不知道我不在你身边的这些年,你收藏了多少秘密。 只想对你说:你的过去我无从参与,你的未来我奉陪到底。

作者: 英语课代表

出版社:江苏文艺出版社 2015-5-1

简介:本书将自学英语的励志故事与实用的情景对话相结合。 第一部分小菜鸟成功自学英语从而华丽逆袭的故事,呈现了摸爬滚打中的无奈、惊喜与执著,内容幽默、励志,贴近实际。这一独特的“小说体”英语自学指南,在引人入胜的故事里融入英语学习的逻辑特点与惯常误区、快速突破口语的方法,彻底颠覆传统枯燥的学习教程。第二部分全方位地涵盖了职场、生活中最实用的情景对话,当下最流行的新鲜内容设计,最地道活泼的口语表达,轻松突破口语。

作者: 叶廷芳著

出版社:商务印书馆,2004

简介: 片断: 序 人在青少年时期最富生命活力,因而最爱梦想,喜欢天花乱坠地描绘自己的如意前程。记得在高小年代的一堂课上,老师点着一个个学生问:“你长大后想做什么?”——“我要当科学家!”——“我想当航海家!”——“天文学家!”……。轮到我时,我吭哧了老半天,也找不到一个我想当的“家”,却脱口而出:“我要寻找缪斯!” 这个我偶尔从什么书上拣来应急的词儿一时把师生们弄得满头雾水,却朦朦胧胧揭开了我的生命追求。那时诱使我想去叩问缪斯的门径的第一个信号是自己的嗓门:在每天必须往返的五里之遥的路上,我模仿的民间“大班”(即“戏班子”)旦角演唱的腔调被同学们夸为“铁嗓门”。这一特长进中学后居然得到音乐老师的确认和鼓励,他认为我的音色比那位在全校已经小有名气的同学要好,并表示愿意每天早晨提前起床来音乐室指导我练声。这位老师的爱生热诚激发了我整个青年时代的音乐爱好:中学时期就积极组织合唱团,排练难度甚大的《黄河大合唱》等歌曲;大学时代偶尔创作的一首歌曲居然得到专家的肯定,并用来在我所在的北京市大学生合唱团作示范讲授,这导致我在北大主持不止一个业余社团的工作;直到“文革”中的“五·七干校”时期还充当“文工团”里的独唱角色。甚至现在,早已年过花甲的我有时还在聚会的场合一展歌喉,不经意中对步步进逼的自然法则发一声吼叫。是的,音乐这种时间的艺术,它在伴随你的生命流逝的时候,同时也为你的生命把那段时间赎回了! 音乐不仅拓展了我的精神空间,充实了我的生命内涵,而且还引导我与德意志的那位伟大男性——贝多芬的精神相遇,使我在命运的袭击面前,让它充当了我的另一声,而且是更重要的一声吼叫:“我要扼住命运的咽喉,不让它毁灭我!”如果说,以前对付命运的来袭都是被动的、条件反射式的本能自卫,因而视之为一种不幸的遭遇,从现在起我则懂得怎样从精神上武装自己,自觉地去抗衡命运了。这方面后来当然还得加上其他国内外思想家的启迪,但贝多芬无疑是我第一位精神向导。可以说没有任何其他人的听觉作品像贝多芬的乐曲特别是《命运》那样让我百听不厌,而且每次听了都热血沸腾,热泪盈眶。他的这种雄浑豪放的风格,不仅陶冶了我的内在气质,而且也培养了我的审美情操,使我对不拘节度的浪漫派艺术的爱好甚至超过了典雅明晰的古典派艺术。 然而,我在音乐方面的爱好远远没有得到充分的发挥,一方面是我自知在这条路上对我存在着难以逾越的障碍:无法使用乐器。而且我认为,一种爱好或技能一旦走向职业化,也许就会失去魅力,因为你想弥补的差距越小越会失去激情;另一方面,更主要的是我与生俱来的还有另一种天性:对文学的爱好。这个信息也是从小学获得的。它来自一篇以《我的母亲》为题的作文,我以朴实的语言抒写出我在母亲怀里的幸福与失去母亲后的悲苦。也许这种强烈的对比打动了人心,博得老师们的一片喝彩,因而获得全校作文比赛一等奖。这刺激了我对文学的兴趣,觉得这种文字的艺术更能淋漓尽致地倾泻自己内心的感情。后来高中时又是一篇作文,一篇以乡村生活为题材的小说得到老师的夸奖,同学们把我历来担任的英语课代表改选为语文课代表,这第一次诱发了我当作家的梦想。但我发现凡作家多半都是由社会的课堂造就的,而不是由正规的科班培养出来的。所以考大学时我没有填写文学系的志愿,而报考了外文系,想通过外文沟通外国的文学,并且把寻找文学中的缪斯当作我的中心目标。入北大后首先参加了学生业余文学社团“红楼社”,后来还成为该校文学创作组核心组成员。那时我的文学兴趣主要是诗歌,整个大学阶段我的睡眠很差,我干脆利用那些漫长的失眠之夜进行诗歌创作的酝酿。但奇怪,自从60年代中期去南方农村参加“四清”开始,我的诗情骤然减退,特别是经过了“文革”几乎荡然无存,而且连研究诗歌的兴趣也丧失殆尽。这也许是上苍的安排,因为这时期我生命航程中的另一重要阶段开始了:与德意志文化培育的另一位伟大男子——卡夫卡的精神相遇了!“触发器”首先是他的《变形记》。主人公因为一场突如其来的病变而完全改变了在家庭乃至社会中的地位,与我小时候由于跌伤致残而成为家庭的“多余人”和社会的弃儿(连考中学都遭拒绝——那是解放前夕)十分相像。这一命运遭袭的内心“共振”使我很快进入卡夫卡的作品,从而决心把研究重点从诗人海涅转向小说家卡夫卡;从抒情的转向叙述的,传统的转向现代的。而已经跑掉的诗情使我较顺利地完成这一战略方向的转变。现在看来这一转变对我来说多么及时和必要,它使我的人文观念和审美观念都经受了一番洗礼,一次蜕变,让我在文学和艺术领域普遍看到了缪斯的现代原型,使我的审美视野从“模仿论”领域扩大到“表现论”领域。否则,我将永远是“现代”的陌生者,而作为一个生活在现代的专业外国文学研究者,见到现代缪斯失语,会是多么可悲!因此,现在当我回顾当年诗情的丢失,真要感谢造化的成全了! 我与戏剧的缘分起始于童年时代的乡村经历。那是20世纪40年代。每年冬季邻近的镇上都有一次固定日期的集市,热闹好几天,同时伴随着民间“大班”的演出。帝王将相的金戈铁马令我惊心动魄,生旦角儿们的嘹亮歌声更让我神采飞扬。但解放后,不知为什么,这些戏班子却突然销声匿迹了,虽然并没有看见谁发过禁令。这时候我已经上初中,我看出了农民们的文化饥渴,便利用寒暑假,组织本村的青年农民中的活跃分子,成立农村剧团,我自任编剧和导演。我尝试编写的第一出戏是我根据报上一组连环画改编的童养媳抗婚的故事。没想到这么一出故事简单、笔法幼稚的戏,却得到农民群众的热烈欢迎,不仅在本村演出,而且还常被外村请去巡演。我被乡亲们的这种需要所激励,乐此不疲地自编自导下去,有一个学期,竟晚了将近一个月才去城里上学。在中学期间,偶尔省里有什么剧团来县城演出,我都不遗余力地争取去看。一出短小的黄梅戏《打猪草》,让我如痴如醉。当时城里有个业余越剧团还把我吸收进去,让我负责教唱越剧新唱腔。对戏剧的这一兴趣大学期间被诗歌盖住了,诗情消失后,曾有过几次戏剧创作的尝试,但那已是“文革”年代,根本就不是创作的环境;有的初稿虽也被夸为“有才气之作”,但都因有“中间人物论”之嫌而自毙了。 青年时期萌生的戏剧情结后来在翻译活动中再次复活起来。这首先见之于我的第一部翻译剧作《物理学家》,它是享有世界声誉的瑞士戏剧家迪伦马特的代表作之一,发表后很快引起反响,并被搬上上海舞台。同时我写的几篇初步研究迪伦马特的论文也在戏剧界产生广泛影响。不久我又译了几出迪氏的戏,它们都一一被搬上首都舞台。与此同时,几篇关于布莱希特的论文也受到关注。这样一来,我的一只脚就被拴在戏剧界了:经常被邀去观剧和评论。这固然耗去了我不少时间,却也得到了报偿:让我看到了戏剧中缪斯的完型。因为戏剧必须通过舞台才能最后完成的。因此,大量看戏的“眼福”,既提高了我对视觉艺术的鉴赏能力,又扩大了我的艺术视野,从而使我对戏剧美学这一行有了一定的体验,对我在戏剧领域的研究对象如布莱希特、迪伦马特等这类既是剧作家又是舞台实践家也取得较完整的理解和领悟。 建筑方面的美意识萌发得较晚了,那还是随着改革开放去了欧洲以后,看到人家的建筑既宏伟壮观,又多姿多彩,感到那简直是耸立在大地上的雕塑品。又听说许多建筑物都经历了几十年甚至几百年才建成。这时我感到人们不是在完成一项技术工程,而是在追求一件艺术杰作。而我们自己的木构建筑固然也独具一格,但就风格的多样性而言,不免单调;对艺术的追求和理论的建设也不如人家。于是就拿北京的建筑现状开刀,数落了它的许多不是,同时从美学上提出自己的宏观构想,在北京市的理论喉舌上发表后,又被《北京晚报》分几期作了转载,一时街谈巷议。不久,又在《人民日报》上连发两文,强调《建筑是艺术》,并《请建筑师出来谢幕》,在建筑界引起强烈共鸣,尤其是后者,好几家报刊作了转载。从此,经常收到建筑界的邀请,要求参加他们的有关会议(当然都是有关建筑文化和建筑美学方面的),从而开始了一个外行在建筑界的“客串”,并成了隶属于建设部的中国文化协会环境艺术专业委员会的理事,先后两次与建筑界共同发起“建筑与文学”笔会。因为有了一定的发言机会,就难免要对国家某些已建或将建的大型建筑物乃至整个城市提出自己的看法,试图用我从书本中和国内外考察中获得的新知识、新理念在这一领域寻求我心目中的缪斯形象。尤其在涉及新旧观念的问题上,都要与人争一争,辩一辩,而不管对方是不是权威,因为在观念问题上有时权威也会落伍的。因此,收录在本书中的有关建筑包括文物方面的文章,你常常会闻到些许“火药味”。 ……